たけもとのぶひろ(第18回)

林房雄とはどういう人か?

前回、『大東亜戦争肯定論』を考えてゆきたいと予告した。予告したときはすでに、くだんの書物を一読していた。友人の末井幸作氏から全文のコピーを頂いていたからだ。

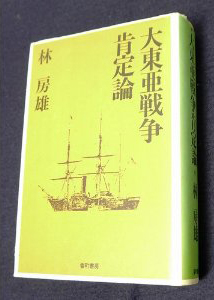

『大東亜戦争肯定論』

ざっと読んだときの印象は、この林房雄という人の、この書物を素材に考えていけば、なにかおもしろいことが見つかるかもしれないというような、あるいは見つからないまでも、そこからどこかおもしろいところへと入っていけるかもしれないというような、そういう漠然たる期待みたいなものだった。

それまでのぼくは、林房雄についてほとんど何も知らなかった。彼について抱いていたイメージは、世の風潮に逆らって、まったく人気のない右翼的言説を唱えた人、というものだった。ぼくがここに言う「世の風潮」とは、時代を一色に染めあげていたアメリカ流の「平和と民主主義とよりよき生活(物質生活)」イデオロギーである。

ちなみに全学連の合言葉は「平和と民主主義とよりよき学園生活」であった。そして上記の「右翼的言説」とはもちろん『大東亜戦争肯定論』のことだ。林房雄としては、この、いかにも時代がかったタイトルからして、アメリカにいかれているくせにインテリ面して左翼をやっている奴らにディベートを仕掛け、ひと泡吹かせてやりたい、そうしてあわよくば受けを狙いたい、と思っていたのではないか。その種の底意を秘めているのが林房雄という人ではないか。それが、彼について何も知らないころのぼくの印象だった。

良くも悪くも、そういう先入観をもって大著を再読三読した。そしていま、この人を前にして何と評すればよいのか、困惑している。

膨大な量の書物を読んで来た読書家で、博覧強記、筆は立つし速いし、生来ドモリらしいがいざとなれば立て板に水のごとく捲し立てられるらしいし、おそらく人柄も正直で、情もある。ちょっとした無頼なところがあっても憎めない。むしろそれが魅力ともなって常に多くの友人に囲まれていたと想像される。が、他面、彼自身がいちばんよく知っていることであろうが、悲しいかな、なかなかの世間師だし、食わせ者だと思う。強がってみせるのが習い性になってしまってはいるが、本当は人間的に弱い人なのではないか。その弱いところに、ぼくなんかはシンパシーを感じたりもするのだが。

このように書きはじめてはみたものの、ぶつぶつぼやく声が聞こえてくる。いきなり人物評を読まされてもなぁ、と。

だからといって、今ただちに『大東亜戦争肯定論』の内容に入って行くというわけにもいかない。やはりためらいがある。ここは少し廻り道をしてでも、この林房雄という人物がいったいどういう人であったのか、あらかじめ知ってもらったうえで、本論へと入って行ったほうがいいのではないか。

ということで、林房雄の文章の中から、履歴書めいた、あるいは自伝的な内容のところを取り出してつなげてみる。そこから始めたいと思う。

林房雄

林房雄は明治36年(1903年)大分県に生まれた。日露戦争(1904〜05年)の前夜で、2歳と3歳の年が日露戦争である。かの戦争は、後にふれることもあろうが、米英の利害が絡んだことが幸いしてやっとのことで勝たせてもらった戦争なのに、事の真相を知らされていない民衆は、ポーツマス・日露講和条約の締結を屈辱とし、日比谷で集会を開いて盛り上がり、交番を焼き討ちにした。ナショナリズムの暴発である。軍隊が出動して鎮圧、以後およそ4か月にわたって首都東京には戒厳令が敷かれたという。その後の自分自身のことについて、彼はこう書いている。「明治における愛国心の最後的高揚の時期に、私は幼少年期をすごした。十歳のとき、明治が終わった。明治天皇崩御の年は私の小学校三年生の頃であった。」(「勤皇の心」昭和17年)。

社会主義思想の最初の開花期である大正末年に、林房雄は高校・大学と多感な時期を迎える。高校は旧制の第五高等学校(熊本)だった。林房雄は本名を後藤寿雄と言うが、自分の生まれた家とか親とかのことは、ぼくの読んだなかには出てこない。ただ、あまり裕福な家庭ではなかったかもしれない。他人に学資を出してもらっての進学であったと、次のように書いている【注】。

「五高に入学したときの私の志望は文学者になることであった。学資を人から出してもらっている貧乏学生で、その人の条件は経済科か法科に入ることであったが、私は文科にきめていた。文学熱にうかされていた私の眼には、作家と芸術家以外の一切の職業は不潔で俗悪に見えた。中学時代は優等生であったが、高等学校に入ると、私は全然勉強しなくなった。」(「狂信の時代」昭和28年10月)。

五高時代はさぞかし文学に浸りこんだ生活だったのではないか。のちに治安維持法の被告として、左翼思想を抱くに至った動機を訊問された彼は、「文学の影響」と答えている。その「文学」とは、日本の近代文学・自然主義文学を指すらしい。当時、彼のようなケースはまれではなく、文学の影響を受けて左翼に走る青年が少なくなかったという。

それでも、彼は大学への進学をはたす。

彼は書いている。「私は震災の年の大学生であった。大正十二年の四月、熊本の五高から、東京帝大法学部政治学科に入学した。正確に言えば、大学ではなく、「新人会」に<入学>した」(前出「狂信の時代」、<>は傍点)と。

「文科に決めていた」と書いた彼ではあったが、スポンサーの意向は無視できなかったのであろう。やはり法科に入学している。が、全面降伏ではないぞ、法科と言っても「政治学科」だし、本音を言えば、東大の法科ではなくて「新人会」に入学したのだ、と意地を見せたつもりでいるところが、林房雄の林房雄たる所以のように思える。結局は中退に終わるのだが、若いころから、この調子でやってきたのだなぁ、というのが感想だ。

「新人会」は東大生中心の思想運動団体として創立され(大正七年)、全国の学生運動をリードしてその名を知られていたから、「新人会に入学した」彼はいっぱしの活動家になったつもりで運動の渦中に身を投じていく。彼は『大東亜戦争肯定論』(以下『肯定論』と略記する)の中で,次のように述べている。

「私の思想遍歴は例えば河上肇博士がたどったような激しい国家主義から「無我の愛」を経て社会主義に至るという<自然な>コースとは逆に、いきなり河上博士の『貧乏物語』と『社会問題研究』を読むことから始まった。つづいて、発生したばかりの日本共産党の学生部隊となり、『資本論』も完読せず、レーニンとトロツキーとスターリンのパンフレットを読むことだけで「実際運動」の中を右往左往した。日本の歴史については何も知らなかった。しかも、<確信的>な天皇制打倒論者であり、インタナショナリストのつもりでいた」(<>は傍点)。

挙げ句の果ては、獄中と娑婆を行ったり来たりの10年となり、その間はとくに獄中生活に恵まれたこともあって、読んだり書いたり、ということになるらしい。

彼の『獄中記』第二部(昭和九・十年――静岡刑務所)所収の第三信(昭和十年一月二十日)に、こんなくだりがある。

「今年は昭和十年だが、指を折ってみると、僕が最初に捕まって、大学の制服制帽のまま京都に護送されたのが大正十五年すなわち昭和元年だから、ちょうど十周年になる。この十年間、ずっと被告であり囚人であり、四年間は留置場、未決監、刑務所におり、六年間は保釈で外にいたわけだ。警察は十五六ヵ署、裁判も十数回、刑務所は、京都、市ヶ谷、豊多摩、千葉、静岡の五ヵ所。よくまあ小説を書く暇があったものだ。十年間、一日として『青天白日の身』であった日がなかったのだなと思ったら、我がことながら、ちょっとおかしくなったよ。考えてみると、京都での六ヵ月間は、じつに多情多恨の囚人だったね。歳は二十四だし、何しろ日本治安維持法最初の犠牲者だし、(中略)今は、三十三歳で、二人の子供の父親で、刑務所のことは、たいてい知りつくしたし(後略)」。

「日本治安維持法最初の犠牲者」などというとえらくハクがついて大物に聞こえるが、治安維持法にひっかけられたのは、京都学連事件といって、社研などの労働者啓蒙活動が不穏当だとして10ヵ月を食らったにすぎないし、のちにもう一回、同じく治安維持法違反で検挙されるが、この場合も日本共産党への資金提供を咎められてのことで、いずれも大仰に言うほどのことではない。林房雄については、いろんな人が、たとえば友人の三島由紀夫なんかも、「一方の極から一方の極へ急激に、何のごまかしも反省もなく突っ走ってしまうような傾向」「思想的変節」などと指摘したりはしているが、いったい彼は「一方の極」「極左」みたいな立場に立ったことがあるのかどうか、疑わしい。ついつい、そう言ってみたくなる。意地悪な気持ちも責める気持ちも、その種の感情は何もないのだけれど。

昭和10年(1935年)の1月20日の上記の私信において彼は、主義者として弾圧された身であることを誇らしげに語っておきながら、そのわずか1年後の昭和11年に「二・二六事件」が起こるや、あたかも下宿先を変えるがごとくに、その宗旨を変えた。

裏切るとか、そういう深刻な話は薬にしたくてもない。ごくごく当たり前のことのように、流れのままにというか、成り行きにまかせてというか、そういう感じなのだ。その、まるで他人事みたいな、あるいは、当たり前ではないかと言わんばかりの調子を、『肯定論』の文章で見ておきたい。

「私の『右傾化』は、たしかにこの事件(二・二六)に拍車をかけられて速度を加えた。翌十二年(1937年)の日支事変の勃発の際には『中央公論』から特派されて上海陸戦隊の勇戦と苦闘を見聞して帰国、同年十二月には佐藤春夫、倉田百三、中河与一らと『新日本文化の会』を結成、プロレタリア文学運動と絶縁して、戦争肯定と愛国主義の立場とを明らかにした。

『西郷隆盛』を書きはじめたのが、翌々年の昭和十四年であり、その翌年には尾崎士郎とともに影山正治氏の『大東塾』の客員となり、また前回でのべた満州建国記念小説を書くために満州に行き、北京に行き、『大東亜文学者大会』のため、小林秀雄、河上徹太郎とともに南京に集まり、当時の南京政府の宣伝部顧問になっていた草野心平にも会った。これらのことは余談に聞こえるかもしれぬが、菊池寛、佐藤春夫、吉屋信子、林芙美子諸氏の花々しい文士従軍の行われた時代の文学者の動きの一つである。日本の文学者や文化人もまた全体として戦争のやむを得ざることを認めて、これに協力的であった。

しかし、中島氏や尾崎士郎が書いているとおり、私たちが、事件と戦争の舞台裏で行われていることをほとんど全く知らず、知らされなかったことも事実である。すでに左翼と縁を切り『文壇右翼』をもって自任していた私自身も、未発に終わった三月事件や十月事件の存在も知らず、血盟団と神兵隊の近衛文麿公との結びつきも、五・一五事件における大川周明の役割、二・二六事件における北一輝の役割についてもほとんど知らなかった。」

上記の文章に「『大東塾』の客員となり」とある。この点に言及した三島由紀夫のコメントは実に興味深い。とくにその中で紹介されている林房雄に関するエピソードは、まるで映画のシーンを見ているようで、一度読んだら忘れられないのではないか。

「戦時中、氏が、世間の言うように、右翼になったのが本当だとしたら、(事実氏は、二・二六事件に感動して、大東塾の客員になっている)、氏が真の右翼であった時期は、思想を離脱して、心情の奥底に自足していた一時期だと思われる。右翼とは、思想ではなくて、純粋に心情の問題である。塾の一同が祝詞(のりと)を唱えている最中に、酩酊した林氏はひとり革命歌を怒鳴ったが、憤慨する青年たちを制して、塾長はこう言ったそうだ。

『怒るな。彼はまだ十分に<みそぎ>が出来ておらんのだ。しかしあの精神は必ず塾に通じるものだ』

塾長がこのとき林氏の中にみとめたものは心情であった」(三島由紀夫「林房雄」『新潮』昭和38年2月号 ()はルビ、<>は傍点)。

上記の「大東塾」の客員となった昭和15年の翌年、つまりほぼ同じ頃に、林房雄は「転向について」という文章を書いている。その中ですでに彼は「心情」という言葉こそ使ってはいないが、のちに三島由紀夫をして「右翼とは純粋に心情の問題である」と言わしめた事柄に言及している。

①それは「大義に殉ずる精神」「日本人の永遠の心の支柱」だ、と。

「一言にして言えば、マルクス主義は決して日本人の永遠の心の支柱となりうるものではない。十九世紀の西洋の階級社会に発生した一つの理論的独断にすぎない。それは一つの主義であるかもしれないが、人をして喜んで死なしめる大義ではない。

大義に殉ずる精神においては、日本人は他のいかなる国民にもひけをとらぬ。マルクス主義に殉ずることができなかった転向者も、また日本人であるから、大義の前には喜んで死ぬことができるのだ。」

「国民の精神の支柱は国民の内部から生まれたものでなければならぬ。三千年の伝統の自ずからなる成果でなければならぬ。この成果がおのずから輝き出たものがすなわち国民の大義であって、人は喜んでそのために死ぬのである。」

たまらんなぁ! 正気の沙汰やない。

「喜んで死なしめる」「喜んで死ぬ」のか!

「殉ずる」とか言っても、やはり命を捧げる、殉死することだからなぁ!

ええ恰好やなぁ! 言葉だけやなぁ!

安倍晋三

そのためになら喜んで死ぬことができる大義というものがあるということに目醒める、それこそが、日本人の、あるいは右翼たる者の「心情」でなければならない、みたいな話が①である。

しかし、そうだとすると、マルクス主義から右翼へと転じたからには、最終的に「死ぬ」ことにならなければならない。それが転向の究極の目的でなければならない。ところが、「転向の目的」と掲げたうえで彼が述べていることは、①からみると、微妙にニュアンスが変わっているような気がしてならない。彼はこう述べている。

「転向の目的は社会復帰であり、忠良なる日本国民としての復活である。

この点から考えれば、新体制運動の諸分野で活動しつつある我が同友たち(=転向者たち)は、社会復帰を完成しただけでなく、国民更生運動の前衛部隊として尊い活動を開始しているからである。

新体制運動は国民の総意を代表して、強く美しき日本の再建を目指す。この運動の中で転向者が活発に働き、その活動力と才能を重用されているということは、われわれ転向者全体の喜びである。これにまさる国家への御奉公はない。社会復帰以上の国家復帰が今や見事に完成されつつあるかのように見える」と。

「忠良なる日本国民」とある。

「強く美しき日本」とある(この言い方はそっくりそのまま安倍首相のそれではないか)。

「国民の総意」「国家への御奉公」とある。

「社会復帰以上の国家復帰」とある。

また、「活動を開始し」「活発に働き」「再建を目指す」とある。

喜んで死ぬ話はどこへ行ってしまったのだろうか。アレは単なる言葉の綾だったのか。

このように魂胆がバレバレになってしまったのでは、身も蓋もない。

そこで、もともとの①の大言壮語の軌道をいくらかでも修正しようと思ったのかどうか、彼は①の軌道を幾分修正して次のように言い直している。

「転向とは、単に前非を悔ゆるということだけではない。過去の主義を捨てるということだけではない。共産主義を捨てて全体主義に移るということでもない。――いっさいを捨てて我が国体への信仰と献身に到達することを意味する」と。

またしても、言葉やなぁ! 単なるレトリックやなぁ!

軽いなぁ! 薄いなぁ!

大義のために喜んで死ぬとか殉ずるとか言うと言葉が過ぎる、と思うほどの神経が彼にあるとは思えない。おそらくは同じことを単に言い換えただけのことなのかもしれない。

が、ここでは、①の、大義とか殉死という大袈裟な物言いが、「我が国体への信仰と献身」というふうに、いくらか穏やかな表現に変えられている。

とはいえ、「我が国体」への「信仰と献身」がうたわれており、この「信仰と献身」をわが身において行なうには、「いっさいを捨てて」かからなければならない、と厳しく注文をつけているのである。捨ててかからなければならない「いっさい」とは、国体(大義)を除いたすべて、ということであるから、もちろん、自分自身をも捨てなければならない。

というよりも、もっとてっとり早く言えば――自分は自分のこともそれ以外のこともなにもかも考えなくてよい。空っぽでよい。無しでよい。自分のいっさいを投げ捨てて、国体の命ずるところ、大義・全体の運命にまかせればよいのだ。捨てさえすれば、楽になれるぞ、と。言いたいのはむしろそういうことなのではないか。

楽になれるぞ、だって? どこかで聞いたセリフだなぁ! およそ30年前の朝霞署の取調室で、刑事が何度も誘うように言っていたぞ。 “全部吐いてしまえ、楽になれるぞ”ってね。吐瀉物を出してしまえば、胃の中は空っぽになって、なにも無くなるのだから、いっときはラクになるかもしれないが、いったん吐いた吐瀉物を仕分けし始末するのは警察なのだから、そのあとはろくなことにならない。

自分を捨ててかかったとせんか、その捨てたわが身をいったいだれが回収するのか。自分を自分以外のものにゆだねて楽になる、なんて悪魔の囁き以外のなにものでもない。どんなにダメな「私」でも、自らの手で「滅」して、「公」のために「奉」る、なんてとんでもない。しかし、この国の人々の多くは、この手の誘いに乗っかり乗っけられて、かの戦争へと、まっしぐら突き進んでいったのであった。林房雄もその時代の奔流の中を流れ、また流されていったことは、間違いない。

彼自身のことは、『肯定論』の中で自らの「右傾化」を叙述した上記引用部分に、あからさまに述べられている。ただ、補っておきたいことが二つある。

・昭和14(1939)年に書きはじめたという『西郷隆盛』は、戦時中、敗戦後と書き続け、完結させる昭和45(1970)年までに31年の歳月をかけている。徳間書店から出版、全22巻。没年(昭和50年)を考えると、『肯定論』とともに、林房雄の主著としてよいのだと思う。

・年表によると、昭和18(1943)年、小林秀雄と満州・中国に旅行、とある。戦争まっ只中の旅行と言おうか現地視察と言おうか。これが上記引用文にないので補っておく。(以下次回)。

【注】林房雄は他人に出資してもらって五高に進学しているところから(東大も?)、「あまり裕福な家庭ではなかったかもしれない」と書いたが、大正の初めに中学へと進んでいるわけで、その頃の普通の庶民は尋常小学校で終わっていたのではないか。当時としては、中学に進学させてもらえたのは、 “分限者” とまではいかなくとも、普通以上の、”それなりに” 裕福な家庭だった、というのが本当のところではないか。