天皇について(28)

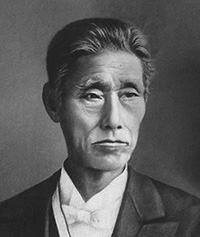

たけもとのぶひろ[第80回]

■「御誓文」第一条、「会議と公論」の思想

「御誓文」はその各条について、まず由利公正案があり、それに手を入れた福岡孝弟案があり、最後にそれらを踏まえた木戸孝允案があることは、先述の通りです。五箇条からなる「御誓文」の各々について、三者三様の考えの違いがあるところを比較検討し、ぼくなりの考えでまとめつつ、疑問点があればその折々に指摘する——まずはこのやり方でアプローチしたいと思います。

まず、第一条「広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スへシ」を考えます。

このテーゼについて三人が共通しているのは「万機公論ニ決スへシ」の部分です。この文言の出どころは、由利と親交のあった坂本龍馬の「船中八策」に「万機宜シク公議ニ決スへシ」とあるのがそれだとする説がありますが、本当のところは分かりません。二人が会って議論した時期などからして、どちらからともなく自ずと出てきたものとするのが至当ではないでしょうか。が、いずれにせよ、このフレーズを御誓文の中に持ってきた功績は、由利公正のものです。

「万機」とは「政治上の重大問題」との意味です。「公論」とは、当時の言葉で言う「公議輿論」(輿=衆)であり、「公議」(公議政体論のソレ)であり、あるいは「公儀」とも「公義」とも書いたようです。今風にいうと「公共の議論」ということでしょうが、肝腎の「公」とは何か、「議」とは何か、の定義がない以上、「公論」であれ「公議」であれ、それは言い換えただけで、本当は何のことかわかりません。ただ、字面だけでいうと、ここは、天皇が天神地祇に向かって「政治上の重大な問題についてはすべて、公共の議論において決定する所存です」と誓った、ということなのでしょう。

以上は共通した表現についてみたわけですが、相違点を以下において順に見ていきます。

人口に膾炙する第一条決定稿は、由利起稿案では実は第五条に置かれていて、「万機公論ニ決シ私ニ論スルナカレ」となっています。第一条決定稿の「広ク会議ヲ興シ」の部分がなくて、その代わりに「私ニ論スルナカレ」があります。「公論において決定する」と言っただけでは安心ができず、「私に論じてはいけない」と再説している恰好です。

ここでの「私」は、言うまでもなく「私利私欲」「私心」「私物化」などの「私」と同じく否定すべきものであり、重んじるべきは「公(おおやけ)」である、公論である、ということなのでしょう。ただ、由利案では、言うところの「公論」の「公」はどこから・どのようにして出てくるのか、明示的にはわかりません。公の場での議論が前提であろうということは、容易に察しがつくのですが。

この点を衝いたのが福岡案です。公論を決めるのは会議である、と。ただ、会議は会議一般ではなくて、列候会議である、と踏み込んでいます。「列候会議ヲ興シ万機公論ニ決スへシ」です。列候とは諸候であり大名のことです。「列候」を集めて会議をする、というのは、土佐藩が藩論としてきた公議政体論の考え方であり、アンシャン・レジーム下の政治手法です。新政府には似合いません。したがって、木戸最終案では「列候」を除いています。

しかし、福岡案の功績は、由利案では第五条に位置していたこのテーゼを御誓文の冒頭に持ってきた点にある、というのが、木戸の評価だったのではないでしょうか。

木戸は「列候」を除いた後に「広ク」を加えました。結果、「広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スへシ」という、御誓文冒頭の条文が生まれたのでした。短文ながら要を得たこの文章の言わんとするところは、一読すれば誰だって解るでしょう。政治上の重要問題についてはいろいろと会議を開いてその公の場の議論において決めようと思う、と言っているのですから。統治上の問題はいろいろな分野に広がっているわけで、それに応じた会議を立ち上げて、その一つ一つについて公論を得て決定をくだす、決まりを作る、そうありたいと思う——と言っているのではないでしょうか。こうした文脈で「広ク」をとらえるのも、ひとつの考え方だと思うのですが。

ひるがえって思いみるに、「会議」と書いたのは木戸だけです。福岡は列候会議ですし、由利はその種のことに触れていません。ただ、木戸のばあいは、旧幕時代の公卿・諸候・諸藩士などを新政府のもとに結集して権力の基盤固めをするとともに、条約締結国に対しても新政府を——幕府と対等の交戦団体としてではなく——唯一の日本国政府として承認させねばならず、そのためには、新政府の統治理念(=国是)を掲げたうえで、それを実現する制度設計はどのようにすればよいのか、せめてその方向性くらいは提起しなければならない——そういう感じだったのではないでしょうか。

当時の木戸としては、「会議」と表現するより以上のことはできなかったのだと思います。形式も中身もコレと明示的に示すことはできないけれど、意図・気持ちとしては「会議」の方向に希望を抱いて進んでいきたい、そういう “気持ちのあるところ” を理解してほしい、そういうことだったのでは、と察せられます。

どんな会議かわからないけれど、国内の諸勢力にすれば、自分たちの活躍の場が用意されるわけだから、希望が持てるでしょう。また諸外国の立場になってこれを聞くと、新政府は「会議」という形式でもって自らを組織化しつつ、国を開いていくのだな、と聞こえます。だから、納得できるし、期待もするでしょう。

いずれにせよ木戸は「広ク会議ヲ興シ」と言っているだけなのですが、それだけしか言っていないことによってかえって、言い回しに “含み” をもたせる結果となり、そこから思いも寄らぬ成果が生まれたりもしてきたのではないでしょうか。たとえば、「民撰議院設立建白書」の起草であるとか、「自由民権運動」や「国会開設運動」の高揚であるとか、これらの行動に起ちあがった民衆はみんな、自分たちの思想と行動の原流を御誓文の “会議と公論” の思想に求めていたものと思われます。

しかし、「漸次立憲政体樹立の詔勅」を発布させるまでに尽力した木戸としては、これらの動きについて、さぞかし複雑な思いがしたと思うのです。この点は、別言すれば、木戸が本当に考えていたのはどういうことだったか、ということにほかなりません。次回、これをテーマにして考えたいと思います。

それは措くとして、「五箇条の御誓文」(1868年3月)およびその直後に発布された「政体書」(同年4月)の当時、「会議と公論」の(思想ではなくて)現実はどのようなものだったのか、簡単にみておきたいと思います。

すでに別のところで指摘しましたが、御誓文の「会議」思想を官制レベルに落とし込んだものが「政文書」です。そこでは、国家権力のすべてをいったん太政官のもとへと集中した上で——米国憲法に倣って——これを議政官(立法)・行政官(行政)・刑法官(司法)の三権に分割していますから、権力構造は三権分立です。つまり、中身はともかくとして形についてだけ言えば、御誓文第一条の「広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スへシ」を実行する制度的条件というものは、当初より整えられていた、ということです。

では、 “実際の会議” の中身はどうかだったのでしょうか。国会にしろ議会にしろ、その種の会議は存在していないのですから、それらしいものを作るしかありません。

1869(明治2)年3月、新政府は「公議所」を開設し、「待詔局」を設置します。公議所は、立法上の問題について諮問や建白を受理する機関として構想され、諸藩の代表がその任についたとされます。同時に設置された待詔局は、士民有志が申し立ててくる意見を受理し、それに対する回答として下りてきた詔命を上意下達する機関だそうです。詔命が下りて来るまで待たせておくから「待詔局」なのですね。

同年7月、前者「公議所」は「集議院」に、後者「待詔局」は「「待詔院」に、名前を改めますが、のちに前者が後者を吸収して組織の一本化を図ります。しかし、結局は1873年に廃止。制度として消滅します。

新政府が「会議ヲ興シ」とうたったとき、それを聞いた人びとがイメージしたであろう「会議」は形すら興すことができませんでした。

結論。「広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スへシ」と唱えるのと、それを実際にやるのとでは、事情がまったく違うということでしょう。

木戸たち新政府の主要メンバーは、しかし、いわゆる民主主義的な意味での「会議と公論」の思想を本気で実践しようとしていたのでしょうか。実は、まったくその気がなかったのかもしれませんでしょ。次回は、この問いに挑戦したいと思います。