留学生アラレ姫の東遊記(2) 武道館の巻

アラレ姫[第2回]

桜の季節に入学あるいは卒業することは、日本特有の文化のようだ。歴史的、社会的な原因は多分ちゃんとあるのだろうが、感覚的には、やはりロマンチックな雰囲気が感じられる。ちょっとした別れ離れの悲しみと、これから始まる新生活に対する楽しみが、すべてピンク色の花とかっこよいスーツ姿とあいまった風景のなかに漂っている。

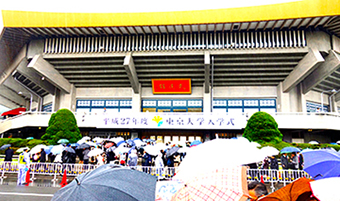

だが残念ながら、先日、武道館で行われた大学入学式の日(4月13日)は、桜も散ってしまった最悪の強雨の日だった。九段下駅1番と2番の出口から、牛ヶ渕にかかる橋まで、見えるのは、歩道をいっぱいに溢れて進んで行く傘の山だけだった。悪天候でも新入学に対する情熱を冷ましてはいけないという、天の課した試練だったのだろうか。

とにかく武道館へと、林立する傘の山をわけるようにして進んで行った。自分の入学式が、武道という日本の伝統を保存し、普及することを趣旨とした武道館で行われるなどとは、想像もしなかった。しかも、ここは1966年ビートルズの日本公演の開催地でもあったらしい。目の前の八角形の建物がこれだけで素晴らしく見えてきた。

大ホールに入ると、確かに広くて立派な殿堂式会場だ。一万以上の座席が三段階にわけられ、360度的に設けられていた。そして東大入学式の舞台が北側の方に立てられている。案内者に従って、学生数千人が1階のホールと舞台の真正面の2・3階の座席を占め、親族など数千人に舞台両脇の座席が割当てられていた(今年東大の学部生新入生は3144人、大学院新入生4483名の由)。学生たちの正式なスーツ着装、舞台の黒い背景幕、ほとんど席を埋めるほどの出席者の数、および高い天井に掛けている「日の丸」などに、なんとなく厳粛な儀式感を感じさせられた。なるほど、これは日本の入学式だ。色彩だけで言うと、中国の方は、白黒や赤白ではなく、必ず赤黄の配色が多いであろう。

開式の奏楽はワーグナーが作曲したニュルンベルクの「マイスタージンガー前奏曲」であった。演奏者は東京大学音楽部の学生たちのようだが、水準は半端ではない。いい気分を作ると同時に、高級感も作ったような気がする。その後の合唱は、音楽部の合唱団による「大空と」であった。歌詞を見てみると、「大空」「銀杏」「赤門」などが何回も出る。そして、「蘊奥の窮理」「人格の陶冶」「文明の証」「自由との調和」などは、すべてこの「栄光の」、「精神の」、「堂々の」学府にあると。それを聞いて、ようやく入学式の気分になってきた。

もっとも儀式感のあるところは、校長をはじめ、各副学長、理事、学部長、研究科長など偉い人物の行列登場であった。彼らはみんな黒いガウンを被って、青旗と赤旗の担い手の先導をうけ、2つの行列で、並足よりすこし遅い歩調で入場してきた。おそらく事務関係の先生たちは青の方で、教育関係の先生は赤い方である。だが人数があまりにも多くて、つぎつぎと紹介されていっても、名前を覚えきれなかった。ただ少なくとも日本人名前の読み方の勉強にはなった。

その後、校長先生は20分間の講演を行った。約6000字の原稿を全部暗記し講演することに対して、なかなかすごいなと感心したけど、その具体的な内容があとからどうしても思い出せないようなものであった。しかも、午後2時からの入学式なので、そばに座っていた男子学生数名は、確かに眠ってしまった(校長先生、すみませんでした)。

そうはいっても、会場は静かで、大多数の学生は端座し続けていた。そのうち、情報理工学系研究科長の式辞と、大学共同利用機関法人自然科学研究機構長の祝辞、そして、入学生総代表の宣誓が行われた。

こうして、一時間以上座らせられていた新入生たちは、ようやく合唱のところで起立することができた。歌うのは「ただ一つ」という東京大学の歌(東京大学応援歌)であった。だが、意外なのは、なぜみんな新入生なのに大学の歌を自明のように歌えるのか。それほど有名の曲だったのだろうか。もっと理解できないのは、合唱の前後、舞台上にいる一人の男子学生が高くて、荒々しい声でエールすることだった。なぜ? なんの意味? 聞いていて非常に気になった。でもよく考えたら、おそらく意味がないものだからこそ、その行為自体に意味があったのではないだろうか。

そこで思い出したのは、政治学者の渡辺浩さんが『東アジアの王権と思想』(1997)で描写した大名や旗本の行列と将軍に謁見する時の儀礼だった。彼によれば、数万人を超える豪華な参勤行列や、武家諸法度に書かれた条項と書かれていない煩雑な規則に要求された御目見の儀式など、それらは事実上ほとんど実用性のない行動、純粋化された儀式行事だったが、「将軍への臣従を丁重に確認する象徴として」のみ有意義であったというのだ(同書p34)。

もちろん、個々人にとって、大学の入学式は儀式以上の意義があると思う。そして大学も「立派な会場」「上格な音楽」「厳密な流れ」「公式な言葉」「厳粛な着装」などの要素で儀式化することで、入学式をより有意義にみせる演出には成功したのではないだろうか。

それによって、自分がこの大学に所属することを確認することができる。その「想像による帰属感」はまた自分の行動様式と結びついてゆく。〇〇大生という「いきもの」が、まさにその儀式の時点から、生まれてきたといってもよいのであろう。

閉式のあとのお決まりは、定番の各自、記念写真撮影であった。ただもし一週間前の専修大学の入学式に参加すれば、「より美しい入学式の思い出が作れただろうな」と雨の中で私は残念に思っていた。

追記、校長先生の講演(http://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/b_message27_02_j.html)