“文章力”幻想

世の中には“文章力”なるものに異様に拘り、他人の文章にやたらとけちをつけて中傷誹謗したがる困った輩がいる。ほとんどの場合、具体的な根拠を示さないまま、「○○の文章力がこんなに低いとは(笑)…」、というようなフレーズがいきなり出てくるので、言われた方は困惑する。文法的に誤った表現、文脈的に不適切な表現を使っているということであれば、第三者的な判断も可能だが、“文章力”などと漠然としたことを言われても、どこが悪いのか分からない。ターゲットにされるのは、学者や文化人のように文章を書くのを商売にしている(と思われている)人たちである。この連載でも何回か言及したように、私も時々被害に遭う。

大きく分けて、二つのタイプがいる。一つは、私がこの『極北』に連載しているような、砕けた感じの文章で、「バカ」とか「クズ」といったような俗っぽい罵倒言葉を使っていることをもって、「文章力が低い」と決めつけるパターンである。その手の人たちはどうも、学者や知識人は、罵倒言葉など使うことなく、常に学術論文や月刊誌の論説記事、あるいは裁判の準備書面のように書かねばならない、というルールがあるかのように思い込んでいるようである。「私は、この問題に対して▽▽のような弱い論拠に基づいて、□□のような結論を導き出すのは、失当であると考えており、このような立場は、◇◇分野の研究者の多数派に共有されているものと思料する…」といった調子で。

無論、私に限らず、論文を書く時はその学会の慣習に従った書き方をするし、マスコミ向けの解説文とか新書などを書く時は、それを少し平易にした書き方をする。公的機関向けの書類などを書く時は、それらとは別の形で改まった文章を書く。この『極北』の連載のように、内容面でも形式面でも――法的な問題が生じる可能性が高い問題に触れる場合を除いて――ほとんど制約がないのであれば、本人の趣味やポリシーで、かなり砕けた、多少下品にも見える表現を使うことは十分ありうる。私がこの連載で、「●●のような輩は、どうしようもなくバカである」、というような表現を使うのは、その●●からほとんど根拠のない中傷誹謗を受けた場合に限られる。「~のような見解には、それを裏付ける論拠が欠けており…」、というような整然とした感じで、反論をすると、その●●が、何か傾聴に値する意見を述べたかのように見えてしまうので、対等に相手をする必要のない「クズ」だということを念押ししているのである。だったら相手にしない方がいい、という人がいるかもしれないが、相手がクズだと分かっていても、ネットのような公共性のある媒体で公然と罵倒されたら、なるべく一応抗議しておく、というのが私のポリシーである――相手にされたがって仕方のないように見える輩だと判明している場合を除いて。

いろんな種類の文章を読み慣れている人であれば、この手の説明をしないでも自然と分かるはずだが、この『極北』の連載での私の言葉のチョイスにいちいち噛みついてくる輩は、国語力が中学校レベルで止まっていて、論文や新聞記事と、自分たちが思いつきでブログやツイッターで書いている文章の違いがよく分かっていないのだろう。違いが分かっていないので、私が「バカである」と書いただけで、自分たちと同類と即断してしまうのだろう――中には、自分たちが論争のつもりで、小中学生並みの幼稚な物言いをしているのに気付かないまま、私の“文章力”をディスっている輩もいる。この連載の第十七回「奇蹟の誤読」 [2]で取り上げた自称保守論客は、専門的すぎて自分に理解できない論点を指摘されると、「こんな些末なことしか言えない仲正さんはなんてバカなんでしょう。バカにしてやりましょう」式の言いぐさで誤魔化すのを常としているようである。どういうのが論文の書き方で、どういうのがフランクな文体なのかさえ分からないまま、こういうことを普段からやっている連中にとっては、私がこの連載で「バカ」という言葉を使ったという事実が、“文章力”のない証拠になってしまうのだろう。

もう一つのタイプは、私が新書や入門書で説明している内容がよく理解できないのを、私の“文章力”のせいにしてしまう輩である。自分に理解力がないのかもしれないとは一切考えないで、「仲正氏には、今後、文章の書き方を勉強して頂きたい」、などという失礼極まりない台詞を臆面もなく書き込む――これが、“文章力”のある人間のやることだろうか? こういうことを恥ずかしげもなく書けるのは、「文芸評論家」とか「文章の達人」を気取って、Hatenaなどに駄文を書き連ね、ごく少数のフォロワーに称賛されて悦に入っている、団塊の世代などの年配者である。この手の人たちは、“一流の文章”であれば、(“超一流”の文章の達人である)自分に理解できないはずがないと思い込んでいるようである。恐らく、自分の文章を出版社などに持ち込んで、「こういう話の筋が見えない文章ではとても出版に耐えられません」、と言われて門前払いを食らったり、カルチャースクールの小説家養成講座のような所でいやな目に遭ったりして、“文章力”がトラウマになっているのだろう。自分より年少の人間が、いろんなテーマで何冊も本を出しているのを見ると、ついつい自分のトラウマである“文章力”という言葉を使ってけなしたくなるのだろう。

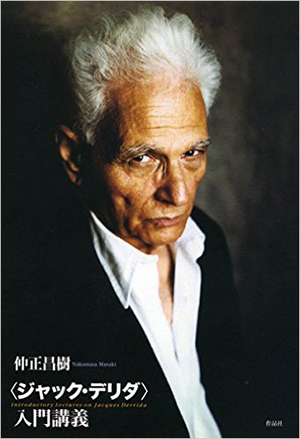

冷静に考えてみれば分かることだが、私の文章が本当に読むに耐えないくらいひどいものであれば、出版社から哲学とか思想史、文学などの専門的なテーマで本を書いてほしいという依頼があるはずがない。私には採算を度外視して本を出版させるだけの特別なコネがあるわけではないし、メディアでの知名度がさほど高いわけでもない。少なくとも、アーレント、ハイデガー、デリダ、シュミット、脱構築、正義論、政治神学などに関心を持っている、一定の読者にとって読むに値する文章を書けないのであれば、出版社が私を指名して依頼してくる理由はない。仮に間違って依頼してくる所があっても、一回切りで終わりになるだろう。ブログやツイッターでヘタウマな文章を書いてウケルのと、哲学系の本を一冊書くのでは、全く異なった技能が必要とされる。そんなことは、良識ある人間が少し落ち着いて考がえれば、分かりそうなものである。自分には“すごい文章力”があるのに出版社やマスコミの無能な担当者にはそれが分かっていないと一方的に思い込み、気が狂いそうになっている連中には、そうした当たり前のことが理解できないのかもしれない。

この二つのタイプに共通する勘違いは、どういう読者に向かってどういうテーマに関して何を示そうとしている文章なのか特定することなく、“文章力”なるものがあるかのように思い込んでいることである。文章というのは、誰かに何かを伝えるために書くものである。ハイデガーの「(環)世界 (Um)welt」とアーレントの「共通世界 common world」の関係について、ハイデガーとアーレント双方について基礎的知識がある人に向けて専門的な論文を書くのであれば、そもそもハイデガーとかアーレントの名前くらいしか聞いたことのない“素人”の反応など無視して、ハイデガーとアーレントのかなり特異な基本語彙を前提にしながら、ストレートに、「ごく表面的に理解すれば、《Umwelt》は、主体≒現存在を囲い込み、その存在様式を規定=調律(be-stimmen)するのに対し、《common world》は、公の光の中に物や行為主体を「現れ」させ、多元化するので、一見対照的であるように見えるが、『存在と時間』の後半部で示唆されている、現存在の被投性と表裏一体の関係にある『世界』の開示性に定位して考えるのであれば、…」というような感じの、門外漢には呪文のように思える書き方をするのが適切だろう――これは、適当に上げた例であって、私の最終見解ではない。哲学はある程度勉強しているけれど、ハイデガーとアーレントの思想を要約できるほどではないという(まじめな)学部生レベルの読者を想定した本で、こうした議論を展開しようとすれば、最低十頁くらいは費やさないといけないだろう。「現代政治哲学入門」というような、大きな括りの本で、頁数がさほどないのであれば、上記のような論点に突っ込むのは諦めた方がいいかもしれない。

“文章力”なるものがあるとすれば、それは第一に、自分が伝えたいこと、伝えたい相手を特定して、それを最も効果的に伝える手段を見出す能力であろう。自分が昔どこかで読んだ“何となくかっこよさそうな文章”のイメージに引きずられて、それを表面的に真似た文を書いて名文家を気取ったり、文脈を特定せず、自分の(かなりピントはずれな)直感だけで、他人の“文章力”を判定しようとするのは、“文章力”というより、基礎的な国語力のない人間の所業である。

こうした“文章力”をめぐる勘違いについて考えていると、どうしても、大学の期末試験の採点をしている時の憂鬱な気持ちを思い出してしまう。文系の大学教員の圧倒的多数が感じていることだと思うが、教員がかなりピンポイントで出題しても、多くの学生が問われていないことを“答え”ようとする。私が教えている政治思想史で言えば、「ホッブズとロックの自然状態観の本質的な違いを述べたうえで、その違いが両者の国家(政府)に対するスタンスの違いにどう反映したか簡潔に述べなさい」、という結構ベタな設問がある。大学の講義にまじめに出るか、教科書をちゃんと読むかすれば、簡単に正解を書ける。読解力の高い高校生でも、ちゃんと答えられそうな気がする。しかし、結構多くの学生が、「ホッブズは、清教徒革命や共和政期の不安定な政情を体験したので、人は人に対して狼であり、自然状態は戦争状態だと主張し、国王が絶対的な権力を持つ絶対王政が好ましいと考えた。それに対してロックは、自然状態には自然法が支配しており、政府は市民の自然権を信託されているだけなので、政府が市民の信託に反した行為をすれば、市民たちは抵抗権を行使できると主張した」、というような答案しか書けない――こういう書き方をするのはかなりましな方で、多くの場合は、「てにをは」に関する日本語ネイティヴとは思えないような間違いをしたり、ホッブズとロックを取り違えたり、他の思想家の主張を混入したりしている。どうして上記の答案でまずいかというと、両者の自然状態観がどういう理論的前提において対立しているかピンポイントで説明せず、単に並列しているだけなので、それがそれぞれの国家(政府)に対するスタンスにどう反映したのかその論理的筋道がはっきりしないし、絶対王政であることと、市民に抵抗権があることは必ずしも矛盾しないからである。

当然のことながら、私は授業の中で、何がそのピンポイントの理論的対立点かかなりしつこく説明しているし、どういうタイプの問題を出すかも何度か言及している。設問の始めに、「授業内容に即して答えなさい」、と念を入れて書いておく。字数も、自分で模範解答を作ったうえで、「300字から400字程度」という感じで、大よその目安を示しておく。それだけ念を入れても、多くの学生が一番肝心のポイントを外したまま、暗記したことをとにかく繋げて文章にしようとする。ひどい場合になると、ホッブズ、ロックの思想の中身でなく、ピューリタンとか権利請願とかスコットランドとイングランドの関係とか、時代背景的な説明を――いくつかの基本的な知識の間違いを含めて――書き連ね、最後に「このような背景からホッブズとロックの思想は異なったものになった」、と強引に“結論付け”たりする――やる気がないので、一夜づけで見当違いのところを暗記したつもりになっただけのことかもしれない。

こうした“設問”から明らかにズレた“答え”であれば、どれだけ予備知識をつめこみ、難しい用語を多用しても、また、標準教科書や専門書の記述をほぼそのまま写し取ったような学術的な文体を部分的に使っていても、高い得点を与えることはできない。読解力、文脈把握力がない人間は、自分が何を言わんとしているのか自分でもよく把握できていないので、見当外れな文章を書いてしまう。逆に言うと、他者の議論や関心の文脈がちゃんと把握できていれば、さほど美しい文体ではなくて、自分の意図を可能な限り、明確に伝える文章を書けるだろう。外国語を習う時、聞き取りがほぼ完ぺきならば、多少もたもたしてもその言語で意志疎通することができるし、だんだんと見よう見まねでうまくなっていくのと同じ理屈である。単語や短い文の発音だけうまくても、聞き取りがダメなままだと、あまり会話は上達しない。無暗に“文章力”に拘る人間は、その肝心なことが分かっていないのではないかと思う。