安倍流“民主主義”とリンカーン(6) たけもとのぶひろ[第106回]

2016年7月19日

[1]

[1]

■「ゲティスバーグ演説」——リンカーンのテーマ②「People」

リンカーンが「ゲティスバーグ演説」において投げかけたテーマは二つありました。

「Nation」と「People」がそれです。前者については、すでに考えてきました。これから考えようとしているのは「People」についてです。コンサイス版の英語の辞書にさえ「民主主義」の定義として挙げられている、「government of the people, by the people, for the people」の、あのpeopleについてです。さらには、この定義そのものについて、その意味するところを改めて考えてみたいと思うのです。

最初に見ておきたいのは、peopleを何と訳すか、という点です。手元にある研究社の辞書は「人民の、人民による、人民のための政治」とあります。ぼくの結論を先に言うと、これが正解だと思います。リンカーンのpeopleではなくとも、日本国憲法・英文原本のpeopleを邦訳する場合であっても、英語のpeopleに「国民」とか「人びと」の日本語を当てるのは適当でないと思います。そのことを考えるところから始めます。

こういうことを問題にすること自体、奇異の感を抱かれるかもしれませんが、考えるきっかけの一つは、朝日新聞・オピニオン欄の記事でした(「英文で読む日本国憲法」アメリカ文学研究者・翻訳家 柴田元幸さん、聞き手 編集委員・刀称館正明、2016.5.12)。その部分を引用します。

――柴田訳を読んで、まず、前文の出だしで驚きました。正文の冒頭は「日本国民は、」ですが、柴田さんの訳は「私たち日本の人びとは、」で始まります。どうしてこう訳したのですか。

「英文に “We, the Japanese people,” とある。We は落とせないですね。だから訳す。問題はpeopleで、「国民」という訳はすぐには出てこない。しかも「国民」というと、その上になにか別の権力があるという響きがしてしまう、ような気がする。「人びと」のほうがそれは薄いかなと」(一部省略部分あり)。

たしかに「国民」という言葉からは、この国の人びとを「上から」ひとくくりにする、あるいは「外から」ひとまとめにする、その上で人びとの全体を同じ一つの存在であるかのように扱う、そういう印象を受けます。人びとの一人ひとりには存在の余地がなく、全体をひっくるめてなんぼ、という話です。「国民」と言ってしまうから「全体としての」国民が強く印象づけられ、そのなかで一人ひとりの人間が生きている事実のほうは捨象されてしまうきらいがあるのではないか。「国民」として総括する・一括するばあい、「総」も「一」も「括」も、これらの漢字自体が権力の存在あるいは介在を感じさせます。柴田さんが「憲法」正文の「国民」を避けたい気持ちは、こういうことではないでしょうか。

では、柴田さんはpeopleをどのように訳したのでしょうか。彼の代替案は「人びと」です。憲法正文の主語は「私たち日本の人びと」と訳したほうがベターではないか、と。

たしかに辞書でみると、たとえば「講談社日本語大辞典」では、「ひとびと(人人):①多くの人 people ②めいめいの人 each person 」とあります。すなわち、日本語の「人びと」は、英語のpeopleと同時にeachの意味合いをも含んでいることになります。こういう点もあってのことかどうか、柴田さんは「people=人びと」の解釈を採用しておられ、ぼくはその説におおいに刺激され、考えさせられるところがありました。

しかし今いちど考えてみるに、「私たち日本の人びと」というふうに、一人称複数形でものを言うでしょうか。二人称複数形(あなたたち日本の人びと)・三人称複数形(彼ら日本の人びと)は普通に使いますが、自分を含む集合体を「人びと」と表現するのには違和感があります。

そしてもうひとつ。「人びと」というと、誰もが知っていて常識の域を出ないきらいがあるためか、「人びととは何か」と問いを立ててその本質を考える――そういう性質の言葉ではない気がするのです。ところが、peopleという英語は、その言葉の前に立ち止まって深く思いをめぐらせ、再思三考するに値する、そういう性質の言葉であると思うのです。その言葉に「人びと」という日本語を当ててしまうと、何も考えずにその前をそのまま通り過ぎてしまう人が少なくないのではないか、と心配になってきたりもするのです。

似たような例をほかにも一つ挙げてみましょうか。「資本」という概念を「お金」と言い換えたばあい、「お金とは何か」というふうなことを考える人は少ないと思うのです。日常的に身近に知っていますから。「資本」の本質を考えてもらうためには、「お金」ではなくてやはり「資本」という言葉を使って考えてもらう必要があると思うのです。

もう一つ。例えば「平和」という言葉について、学校の校長や教頭など管理職が現場の教師に対して、 “この言葉は政治的中立を侵している、偏向教育の疑いをかけられる恐れがある、だから教室で使ってはならない、「仲良くすること」と言い換えろ” とか、 ”聖徳太子の「和を以って貴しと為す」の「和」のことだと教えろ” などと ”指導“ するとしたら、その種の、権力におもねる ”指導“ のおかげで、生徒たちは「平和とは何か」について考える機会を奪われることになります。

以上によって、peopleの訳語として、「国民」は――どうしてもこの訳語を当てなければならないばあいもあるでしょうが――きわめて問題だと思います。また、「人びと」は――問題提起としては刺激的ですが――上記に示したように、瑕疵難点をなしとしません。

結局、今回の文章の最初に示したように、「people=人民」という訳語がいまのところ最適ではないか、というのがぼくの考えです。「government of the people, by the people, for the people」(リンカーン)のばあいも、「We ,the Japanese people」(日本国憲法英語版)のばあいも、ぼくはこの訳語でいくべしと思っています。

「人民」というときぼくは、「国民」として「ひとくくり・ひとまとめ」にされる以前の人間集合体をイメージしています。それは、人びと「一人一人」の違いを無視して「国民」一色に塗りつぶしてしまうよりも以前の、人びとのまとまりであるとともに、そのまとまりをつくっている個々の人間の在り方でもあると思うのです。そこでは、個々の人間はそれぞれが違います。その違いは、十人十色、各人各様、種々雑多です。ということは、各人が取捨・選択・採否の決定権を自らのもとに保ちながら、それぞれが互いの「つながり」を求めて、自由に混じり合っている――それが、人間の集合体の実相だと思うのです。それを「人民」と言ってよいのではないか、というのがぼくの意見です。

そこでは、個々の人間がそうであるように人民も、一様性でなく多様性が特徴です。一定の条件のもとに縛っておくのは難しく、つねに変化して定まらない、流動性・可変性が特徴です。人間にしろ人民にしろ、「国民」という名の檻の中に閉じ込めてしまっては、様になりません。時々刻々、それらの「つながり」を蘇らせること、そうやって「人間の」「人民の」「つながり」を生きること、そのことが「生きる」ということなのではないでしょうか。

リンカーンによる「民主主義」の定義とでも言うべき、かの有名なテーゼをめぐって議論するにあたり、今回は、その中心概念であるpeopleをどのような日本語に訳したらよいのか、そういうことを考えておきたいと思いました。

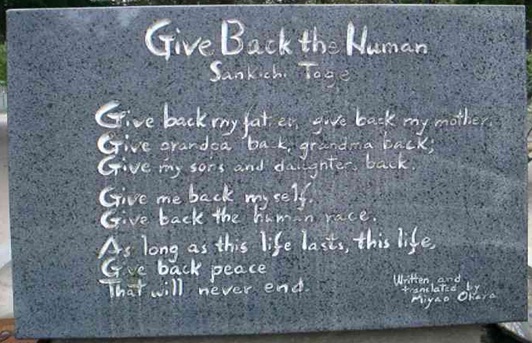

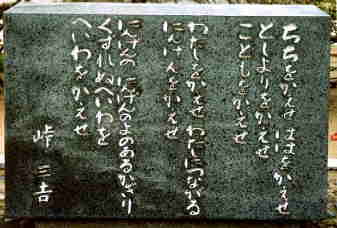

結論はやはり「people=人民」でなければならない、ということでしたが、最後に、ぼくがこうした議論を始める “きっかけ” となってくれた作品のことを書いておきます。峠三吉の「序」(原爆詩集 1952年)がそれです。

ちちをかえせ ははをかえせ Give me back my father Give me back my mother

としよりをかえせ Give me back my grandparents

こどもをかえせ Give me back my children

わたしをかえせ わたしにつながる Give me back my self

にんげんをかえせ Give me back my people

にんげんの にんげんのよのあるかぎり As long as men live in the world

くずれぬへいわを Bring back peace

へいわをかえせ Immutable peace

ぼくがとりわけ感銘を受けたのは、第二段落「わたしをかえせ わたしにつながる にんげんをかえせ」の日本語を、「Give me back my self Give me back my people 」と英訳している点です。逆に言うと、「my people」とは「わたしにつながる にんげん」だということになります。

第二段落において峠三吉とその翻訳者が言いたかったことを、ぼくなりに忖度して文章にすると、どうなるか——次に示します。

「私には余人をもっては代えがたい自分というものがある。その私、私そのものを返せ。しかし私は、ただ一人で私を生きてきたのではない。私につながる人間があってこその私なのだ。その、私につながる人間たち、私の人民を返してもらおう。つながりから切り離して、私一人だけを返してもらうことはできない。だから言っているのだ。私を、私につながる私の人民といっしょに、返せ、と。」

峠三吉はあるいは呟いていたかもしれません。 “私を中心にして、私と人民とは「つながっている」、私とつながっていないような、私の関知しない、第三者的な人民というようなものは、そもそもの初めから存在しないのだ“ などとね。——峠三吉の「序=Prologue」の日本語原文とその英語訳を重ねて読みながら、いろんなことを教えられる思いがしたのでした。

これらの議論を踏まえて、次回からはリンカーンが、黒人のことをどのように考えて奴隷解放の大事業に挑んでいったのか、そのあしどりをたどっていきたいと思っています。できるだけ脱線しないように、横道に逸れないように、と自分に言い聞かせながら。

(注)峠三吉の「序=Prologue」に出会ったのは、「第二楽章」と題する「吉永小百合・坂本龍一 朗読会」の紹介記事(朝日新聞 2016.5.13)です。朗読会だけでなく『第二楽章』(徳間書店)も含めて、すべてが吉永さんの企画・構成に拠るもの、とあります。また、『第二楽章』に掲載されている英訳詩文は津田塾大の早川敦子教授たち、装丁や挿絵の風景画はスタジオジブリの美術監督・男鹿和雄さん、他にもたくさんの人たちの友情出演というか、ご尽力があって、吉永小百合プロジェクト「第二楽章」は進められているのですね。彼らの思い、願いは、時空を超えて、わがリンカーンのもとへも届いているのではないでしょうか。